より詳しく知りたい方へ

中央自動車道は、中部山地地帯を貫通し、特に赤石山系の如き未踏の地域を通過するため、気象条件、特に積雪、霧、雨等によって高速交通の障害になることが懸念されました。

積雪

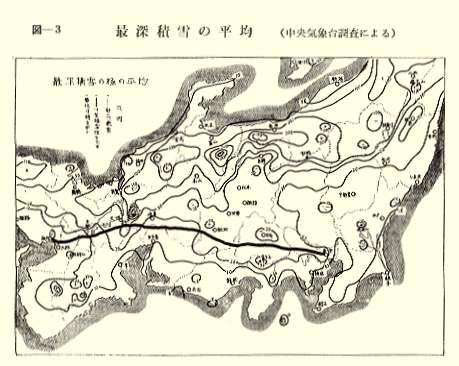

積雪については図-3及び表-7に示すとおりこの沿線地帯が表日本の最深積雪量の平均20cmの範囲に属しており、最深積雪量についても特に深いということはありません。

しかし、部分的一時的には深い積雪は当然あるものと思われるので除雪施設又は作業は必要と思われます。このためにも標高の高いところにのぼることは禁物です。

円戦中積雪量の最も多いのは関が原です。

図-3 最新積雪の平均

表-7 月中最深積雪累年平均値及び最深積雪の極(中央気象台調査による)

横にスクロールしてご覧ください。

| 地名 | 月中最深累年平均(cm) | 統計 年数 |

最深(cm) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最大値 | 極 | 年月日 | |||

| 東京都 | 東京 | - | - | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | - | 9 | 70 | 46 | 1883.11.08 |

| 神奈川県 | 与瀬 | - | 2 | 7 | 16 | 17 | 10 | 8 | - | 17 | 17 | 45 | 1936.01.26 |

| 山梨県 | 船津 | - | 2 | 14 | 19 | 29 | 21 | 12 | - | 29 | 13 | 68 | 1945.11.23 |

| 精進 | - | 1 | 16 | 17 | 32 | 15 | 6 | 0 | 32 | 17 | 68 | 1945.11.23 | |

| 身延 | - | - | 2 | 1 | 21 | 3 | - | - | 21 | 6 | 45 | 1945.11.02 | |

| 五関 | - | - | 8 | 10 | 24 | 9 | 1 | - | 24 | 16 | 48 | 1945.11.26 | |

| 静岡県 | 上川根 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 10 | 5 | 21 | 1945.11.25 |

| - | - | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - | 8 | 6 | 41 | 1945.11.25 | ||

| 白糸 | - | - | 3 | - | 21 | 3 | - | - | 21 | 5 | 48 | 1945.11.25 | |

| 箱根山 | - | 1 | 5 | 7 | 24 | 17 | 5 | - | 24 | 16 | 125 | 1931.11.23 | |

| 長野県 | 飯田 | - | 1 | 9 | 12 | 19 | 7 | 1 | - | 19 | 47 | 56 | 1928.11.14 |

| 伍和 | - | 0 | 4 | 8 | 20 | 3 | 0 | - | 20 | 7 | 46 | 1945.11.26 | |

| 市田 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 2 | 0 | - | 20 | 10 | 49 | 1945.11.25 | |

| 清内路 | 2 | 1 | 17 | 21 | 23 | 13 | 1 | - | 23 | 26 | 89 | 1934.01.04 | |

| 岐阜県 | 中津川 | - | - | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | - | 7 | 6 | 25 | 1941.11.10 |

| 大井 | - | - | 2 | 8 | 8 | 2 | - | - | 8 | 6 | 22 | 1941.11.10 | |

| 土岐津 | - | - | 4 | 7 | 3 | 1 | - | - | 7 | 6 | 20 | 1943.01.31 | |

| 大垣 | - | - | 15 | 21 | 8 | 1 | - | - | 21 | 6 | 64 | 1945.12.19 | |

| 岐阜 | - | 1 | 9 | 17 | 14 | 2 | 0 | - | 17 | 16 | 58 | 1936.11.01 | |

| 関が原 | - | - | 24 | 39 | 29 | 2 | - | - | 39 | 6 | 90 | 1945.12.18 | |

| 愛知県 | 名古屋 | - | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | 6 | 17 | 49 | 1945.12.19 |

| 坂下 | - | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | 8 | 11 | 49 | 1945.12.19 | |

| 滋賀県 | 彦根 | - | 2 | 13 | 38 | 34 | 11 | 0 | - | 38 | 29 | 89 | 1918.01.09 |

| 八幡 | - | - | 9 | 19 | 16 | 6 | - | - | 19 | 29 | 52 | 1940.11.09 | |

| 大津 | - | - | 9 | 6 | 6 | 4 | - | - | 9 | 29 | 41 | 1936.11.05 | |

| 京都府 | 京都 | - | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | - | - | 7 | 64 | 32 | 1936.11.05 |

| 伏見 | - | - | 1 | 2 | 7 | 3 | - | - | 7 | 17 | 25 | 1936.11.05 | |

| 大阪府 | 大阪 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 44 | 18 | 1907.11.11 |

| 兵庫県 | 神戸 | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 30 | 17 | 1945.11.25 |

霧

霧については、沿線中最も多いと思われる船津(富士山麓地区)及び飯田についてみると表-8に示されているとおりで、200m~500mを見通せない回数は殆ど数えるほどしかありません。

200m以上を見通せるならば100Km/時の速度は充分に保持できるのです。

濃い霧の発生はむしろ東海道の御殿場において著しいことを示しています。

表-8 視定観測結果表(各測候所調査による)

観測方法:毎日6時、14時22時の3回観測

観測期間:昭和24年1ヶ年

横にスクロールしてご覧ください。

| 観測地名 | 視定距離 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年平均 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 船津 | 0 | 0 | ||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||

| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||||

| 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 24 | |||||

| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | |||||

| 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 11 | 10 | 8 | 1 | 59 | ||

| 6 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 18 | 11 | 13 | 6 | 7 | 11 | 5 | 105 | |

| 7 | 9 | 16 | 14 | 22 | 22 | 27 | 10 | 23 | 22 | 6 | 8 | 10 | 189 | |

| 8 | 48 | 26 | 42 | 19 | 49 | 21 | 42 | 42 | 34 | 41 | 30 | 32 | 426 | |

| 9 | 27 | 30 | 21 | 34 | 13 | 6 | 19 | 2 | 7 | 19 | 30 | 43 | 251 | |

| 飯田 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||||||

| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||

| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||

| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||

| 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 43 | ||

| 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 6 | 18 | 14 | 8 | 13 | 11 | 10 | 8 | 127 | |

| 7 | 19 | 22 | 8 | 14 | 18 | 34 | 30 | 36 | 35 | 29 | 32 | 25 | 302 | |

| 8 | 39 | 31 | 44 | 33 | 32 | 23 | 36 | 34 | 23 | 17 | 16 | 34 | 362 | |

| 9 | 28 | 12 | 29 | 32 | 34 | 6 | 8 | 7 | 6 | 14 | 22 | 19 | 217 | |

| 御殿場 | 0 | 0 | ||||||||||||

| 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | |||||

| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | ||||

| 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 43 | ||

| 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||

| 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 19 | 9 | 13 | 4 | 15 | 1 | 2 | 83 | |

| 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 13 | 18 | 12 | 13 | 11 | 6 | 2 | 103 | |

| 7 | 11 | 9 | 16 | 15 | 9 | 26 | 21 | 26 | 31 | 23 | 20 | 15 | 222 | |

| 8 | 34 | 28 | 26 | 30 | 33 | 17 | 9 | 17 | 24 | 29 | 35 | 30 | 312 | |

| 9 | 40 | 30 | 29 | 29 | 23 | 5 | 4 | 7 | 14 | 11 | 19 | 35 | 246 |

視定距離について

- 0…50m

- 1…50~200m

- 2…200~500m

- 3…500~1,000m

- 4…1Km~2Km

- 5…2~4Km

- 6…4~10Km

- 7…10~20Km

- 8…20~50Km

- 9…50Km以上

台風

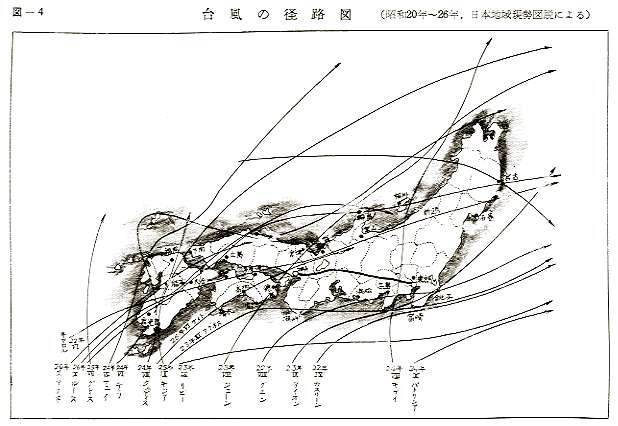

台風についてみると、図-4に示すように、この沿線地帯は最近の17回(昭和20年~昭和26年)の台風中ただ1回その通路となっただけなのは注目してよいでしょう。

台風の恐ろしいのはそれによって惹き起こされる水害であって、これは河川上流よりはむしろ河川の中下流部に多いといわなければなりません。

図-4 台風の径路図(昭和20年~26年、日本地域現勢図説による)

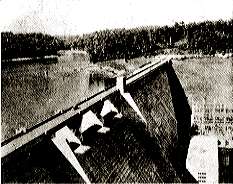

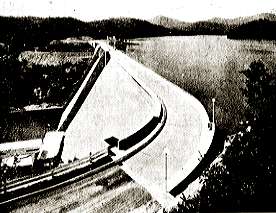

ダムと自動車道の共用例

ダムの頂上面を利用した自動車道の一例

米国テネシー河域の綜合開発より