より詳しく知りたい方へ

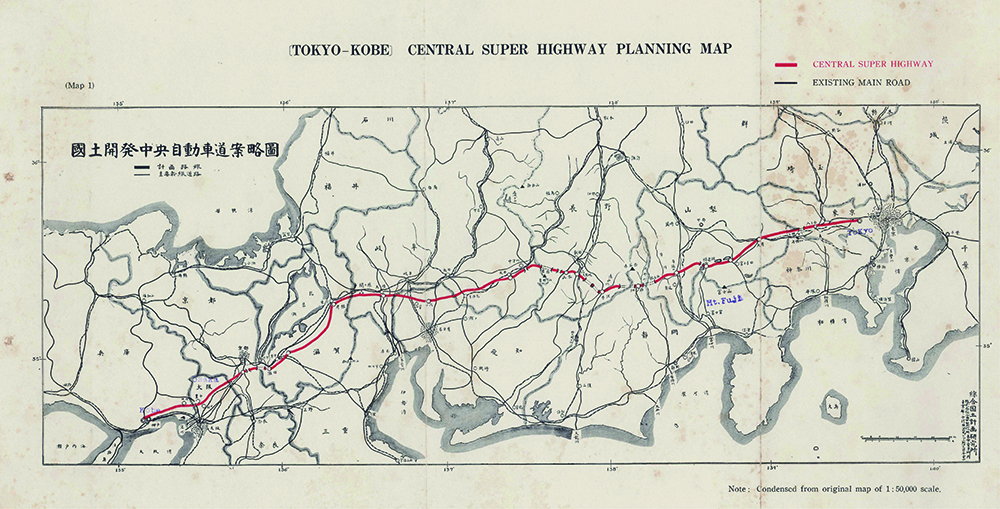

長年に亘る現地調査を主とする調査研究の結果、図-1に示す路線を選定しました。

図-1 国土開発中央自動車道案略図

選定された路線は、総延長480Kmで、東京~名古屋~神戸間の直線的コースに大方沿い、中とにおいて従来横断されたことのない赤石山系を横断しています。赤石山系は富士山と天龍川に挟まれた間が70Kmほどあり、従来は到底横断し難いと考えられていましたが、地形を按ずると富士山の支流早川が赤石の東側深くから西に、天龍川の支流遠山川が赤石の西側深くから東に向かって流れ出しており、これを遡ることによって、この間を約20Km縮めることができるのみでなく、赤石山系を縦に真二つに分けて大井川がその間から流れ出しているという天与の地形をなしており、その標高も950m程度のところで、8Km、9Kmの2本のトンネルを貫くことによって用意に横断することが出来ることが発見されました。

ここを横断することによって京浜、中京、阪神地区間を最短距離、最短時間で連絡することができ、且つ赤石山系を中心とし富士山麓、木曽山系及びこれらに挟まれた所謂、中部山地地帯と呼ばれるべき本州有数の未開発地帯を貫通することができることとなります。

起点は東京都世田谷区の上高井戸付近環状8号線とし、八王子市から、神奈川県に入り与瀬町を経て、山梨県に入り富士吉田市、富士山麓の精進湖畔、身延北を通り、問題の赤石山系を上記のように横断し、静岡県に入り大井川上流に出て、長野県に入り天龍峡、飯田市南、島崎藤村の「夜明け前」の馬籠近くで木曽山系をくぐり、岐阜県に入り中津川、多治見市から、愛知県に入り小牧町で名古屋氏に接続し、一宮市と、再び岐阜県に入り大垣市を、滋賀県に入り彦根市、瀬田町と過ぎ、京都府に入り京都市を伏見区で横切り、大阪府に入り吹田市で大阪氏に接続し、兵庫県に入り芦屋市を終点とします。

中央自動車道の経過地における最高標高地点は、上記の大井川上流における950m地点とし、これを超えないこととしました。

中央自動車道の主要経過地の地名及び計画標高は、表-1のとおりです。

以上によって明らかなように、中央道は、八王子~中津川間の山地地帯、東京~八王子間及び中津川~神戸間の平地又は丘陵地帯という、二つの特色ある地帯を経過しています。

表-1 中央自動車道主要経過地地名及び計画標高

| 都道府県 | 地点 | 市郡町村 | 計画標高(米) |

|---|---|---|---|

| 東京都 | 東京 | 世田谷区 | 20 |

| 八王子 | 八王子市 | 150 | |

| 神奈川県 | 与瀬 | 津久井郡与瀬町 | 230 |

| 山梨県 | 大月 | 大月氏 | 410 |

| 富士吉田 | 富士吉田市 | 870 | |

| 精進湖 | 西八代郡上九一色村 | 930 | |

| 身延口 | 南巨摩郡下山村 | 220 | |

| 静岡県 | 赤石岳 | 安倍郡井川村 | 950 |

| 長野県 | 木沢 | 下伊那郡木沢村 | 530 |

| 天龍峡 | 下伊那郡川路村 | 400 | |

| 駒場 | 下伊那郡会地村 | 550 | |

| 園原 | 下伊那郡智里村 | 730 | |

| 岐阜県 | 中津川 | 中津川市 | 380 |

| 多治見 | 多治見市 | 120 | |

| 愛知県 | 小牧 | 東春日井郡小牧町 | 30 |

| 一宮 | 一宮市 | 30 | |

| 岐阜県 | 大垣 | 大垣市 | 30 |

| 滋賀県 | 彦根 | 彦根市 | 120 |

| 瀬田 | 栗田郡瀬田町 | 90 | |

| 京都府 | 京都 | 伏見区 | 20 |

| 大阪府 | 吹田 | 吹田市 | 15 |

| 兵庫県 | 神戸 | 芦屋市 | 100 |